16.09.2025

Warum Stuttgart (noch) nicht für Roboter bereit ist – und wie wir es werden

Ein Roboter-»Hund« kauert auf dem Boden eines Messestands. Er sieht aus, als würde er schlafen, er könnte dich aber auch jeden Moment anspringen.

Mit einem gemischten Gefühl aus absoluter Begeisterung und Skepsis laufe ich durch die Ausstellung des European Robotics Forums in Stuttgart. Wir stehen an der Schwelle zur Alltagsrobotik – doch wie können wir als Gesellschaft diese Schwelle überschreiten und die Hürden überwinden?

Science-Fiction vs. Realität – Woher stammen unsere Vorstellungen von Robotern?

Roboterarme greifen millimetergenau nach Bauteilen, Exoskelette unterstützen menschliche Bewegungen, humanoide Roboter winken Besuchenden zu, Drohnen schweben über den Ständen und OP-Roboter demonstrieren präzise Eingriffe.

Ein Security-Mitarbeiter erzählt mir, wie unheimlich er es findet, abends durch die Ausstellung zu laufen. Auf der anderen Seite berichtet mir eine Schülerin mit absoluter Faszination, wie es wäre, wenn sich ein Roboter um ihren Hund kümmern oder ihre Hausaufgaben erledigen könnte.

Viele Menschen betrachten Roboter mit einer Mischung zwischen absolutem Grusel und begeisterter Faszination. Science-Fiction-Filme wie Ex Machina, Robocop oder Terminator prägen unsere Vorstellung und Wahrnehmung von Robotern stärker als reale Begegnungen. Bedrohlich, menschlich, hyperintelligent – diese Narrative und Fiktionen mögen zum Teil stereotyp sein, jedoch schüren sie Ängste und Vorbehalte der Gesellschaft gegenüber Robotern.

Doch was können Roboter wirklich bereits heute oder auch in Zukunft und was ist der aktuelle Forschungsstand?

Begegnungen mit Robotern beim Public Engagement des European Robotics Forums 2025 in Stuttgart

2025 hat das European Robotics Forum (ERF), die größte europäische Robotik-Konferenz erstmalig in Deutschland und bei uns in Stuttgart stattgefunden. Als Kooperationspartner hat das Projekt KI-Studios (durchgeführt vom Fraunhofer IAO und dem IAT der Universität Stuttgart) gemeinsam mit dem Cyber Valley ein Public Engagement Programm angeboten. In diesem Format unter dem Motto »Leben und Arbeiten mit Robotern: Erleben. Begreifen. Mitgestalten.« haben über 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einem Rundgang erste Erfahrungen mit Robotern gesammelt, Einblicke in die Forschung erhalten und sich in Kleingruppen über den Einsatz von Robotern in Unternehmen, in der Schule und im alltäglichen Zusammenleben ausgetauscht. Anhand von KI-generierten Bildern sowie LEGO® SERIOUS PLAY® haben sie über Szenarien diskutiert, in denen Roboter eingesetzt werden könnten.

Roboter erst verstehen, dann mitgestalten

»Was sind denn eigentlich Roboter und was haben sie mit Künstlicher Intelligenz zu tun?«, fragt mich eine Rentnerin, nachdem wir schon einige Minuten diskutiert hatten. Eine berechtigte Frage, denn zwischen den humanoiden Robotern, Exoskeletten, Drohnen und Roboter-Hunden fällt eine Definition nicht leicht. Jedoch habe ich an dieser Stelle den Eindruck, dass sich Forschung und Entwicklung auch nicht ganz einig sind. »Roboter sind zunächst Maschinen, die Aufgaben selbstständig oder gesteuert übernehmen«, versuche ich mich an einer Antwort. »Und durch KI werden sie schlauer, können bspw. Hindernisse erkennen.«

Dieses Beispiel zeigt uns: Wenn wir die Gesellschaft partizipativ in die Entwicklung von Robotern einbeziehen möchten, müssen wir sie zuerst dort abholen, wo sie steht. Was sind Roboter? Was können sie und was (noch) nicht? Welche Wünsche und Ängste bestehen? Diese Fragen müssen wir stellen, um die gesellschaftlichen Bedarfe einzufangen – und können diese wiederum in die Roboter-Entwicklung zurückspielen, um passende Anwendungsfälle zu finden.

Was Stuttgart über Roboter denkt

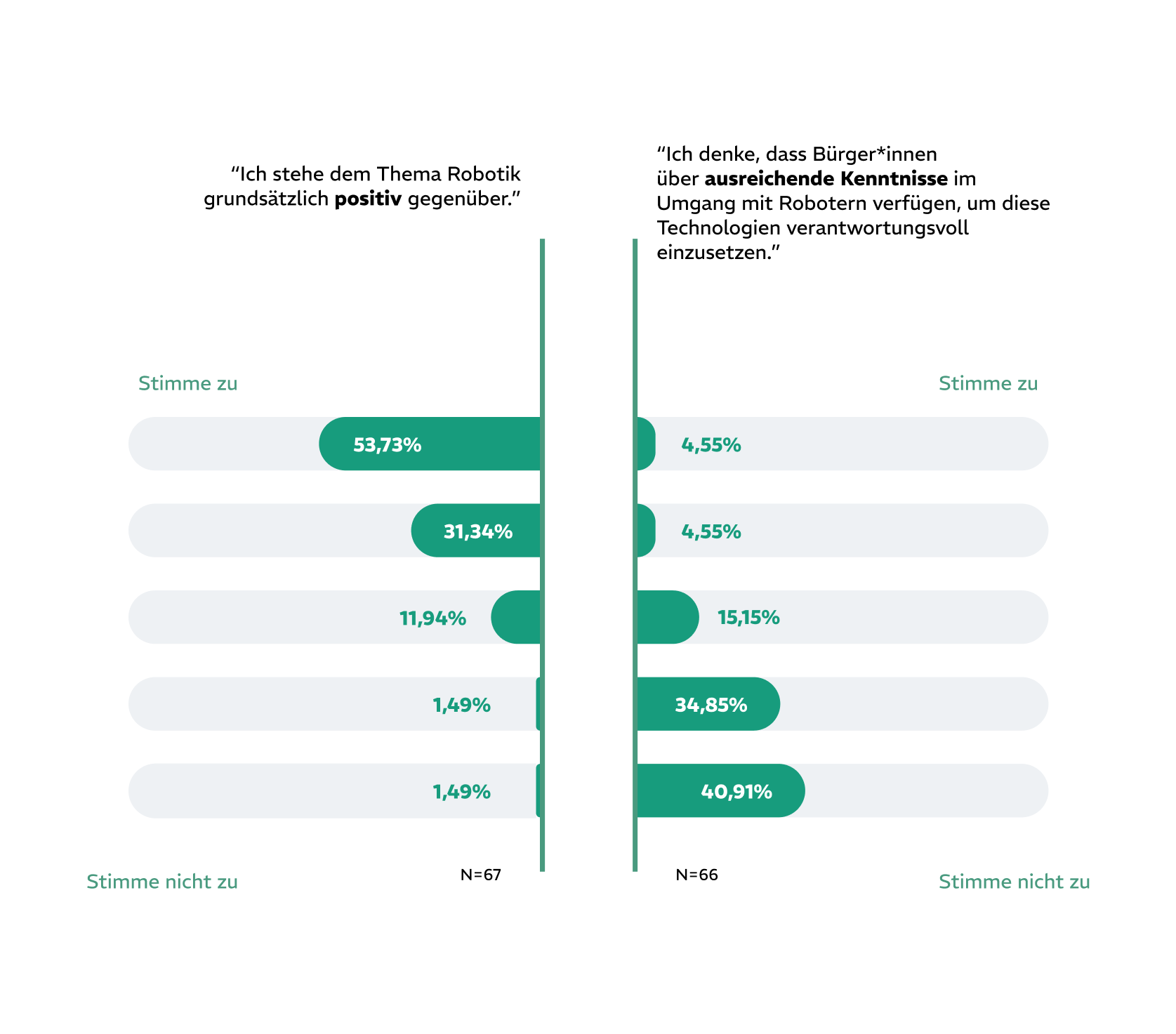

In einer digitalen Umfrage mit durchschnittlich 71 Teilnehmenden, die beim Public Engagement-Programm durchgeführt wurde, haben wir nach der Einstellung zu Robotern gefragt.

Fast alle Teilnehmenden stehen Robotern eher positiv gegenüber – nur zwei Personen lehnen sie klar ab (wobei die Anmeldung zum Public Engagement bereits eine eher roboter-affine Grundhaltung vermuten lässt). Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, Roboter können den Menschen sinnvoll in vielen Bereichen unterstützen (mehr als 80 Prozent stimmen zu). Jedoch kann sich nur etwa die Hälfte der Befragten vorstellen, sich aktiv in Robotik-Themen einzubringen. Das bedeutet: Interesse impliziert nicht automatisch auch Beteiligungsbereitschaft.

60 Prozent der Teilnehmenden stehen dem Thema Robotik grundsätzlich positiv gegenüber – doch die Hälfte von ihnen gibt an, nicht über genügend Kenntnisse zu verfügen, um verantwortungsvoll mit Robotern umzugehen. Insgesamt besitzen laut eigener Einschätzung nur 6 Prozent der Befragten das dafür nötige Wissen.

Ebenso schätzen sie den Wissensstand von Arbeitnehmenden generell als unzureichend ein (lediglich 18 Prozent vertrauen auf ausreichende Kenntnisse). Das Wissen über Roboter stammt zumeist aus Medien und dem Unterhaltungsbereich (17 Nennungen) oder aus der Forschung – persönlichen Kontakt hatten noch die wenigsten. Hier zeigt sich erneut der starke Einfluss von Science Fiction.

Zu der Frage, in welchen Bereichen sich die Teilnehmenden Roboter wünschen würden, sind die häufigsten Antworten: Bildung, Pflege, Müllentsorgung, Medizin und Bürokratieabbau. Jedoch haben die Teilnehmenden des Public Engagements den Bereich Pflege kontrovers diskutiert. Bei sensiblen sozialen Anwendungsfeldern wie Therapie, Erziehung, Familie oder Bestattung überwiegen ethische Vorbehalte. Es zeigt sich deutlich: Die Akzeptanz von Robotern hängt stark von ihrem Einsatzfeld ab. Gelten Roboter als »Helfer in der Not« (z. B. in der Katastrophenhilfe bei Erdbeben), steigt die Zustimmung. Sie sinkt, sobald Roboter zwischenmenschliche Beziehungen (z. B. in der Kinderbetreuung) berühren.

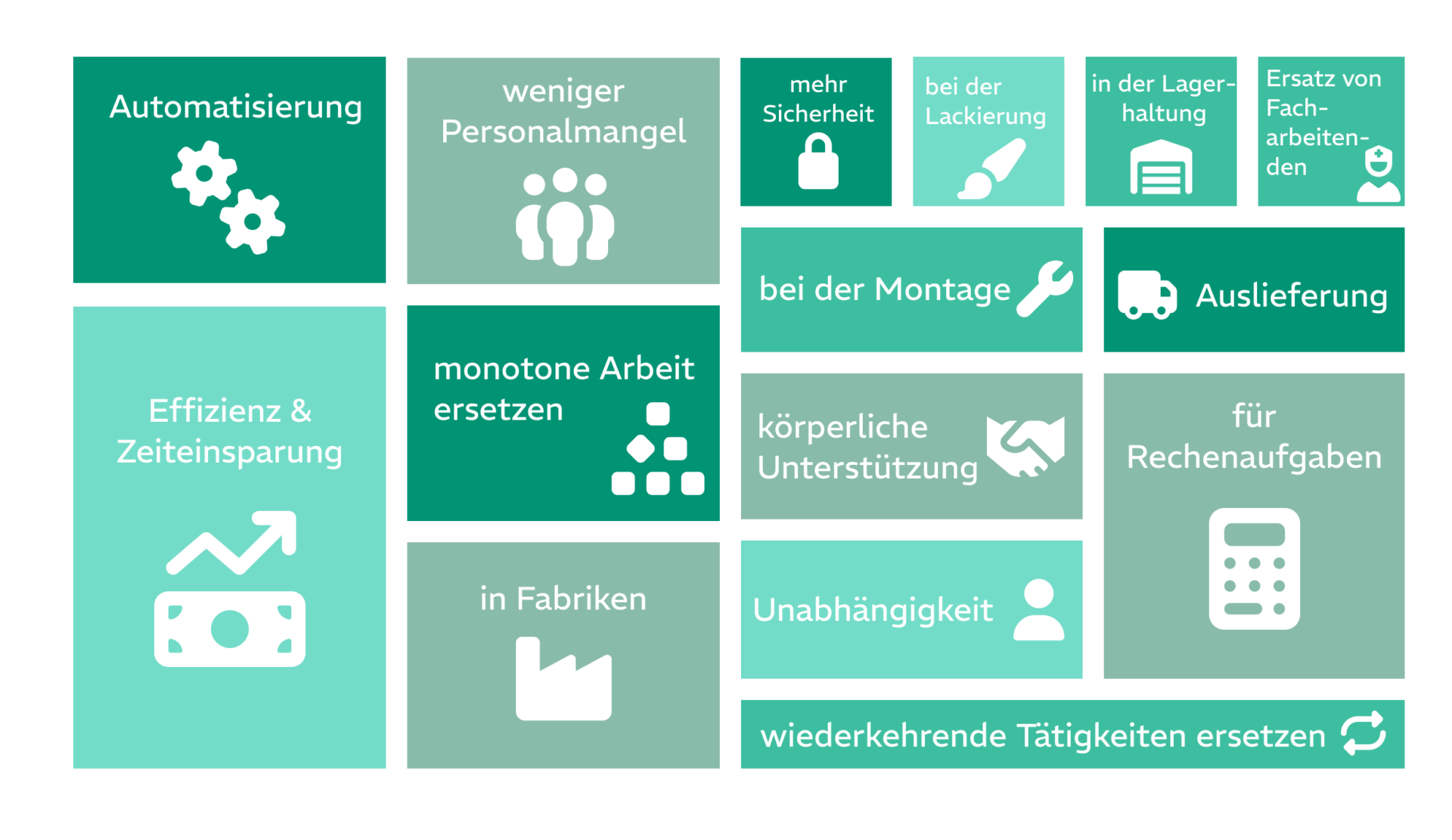

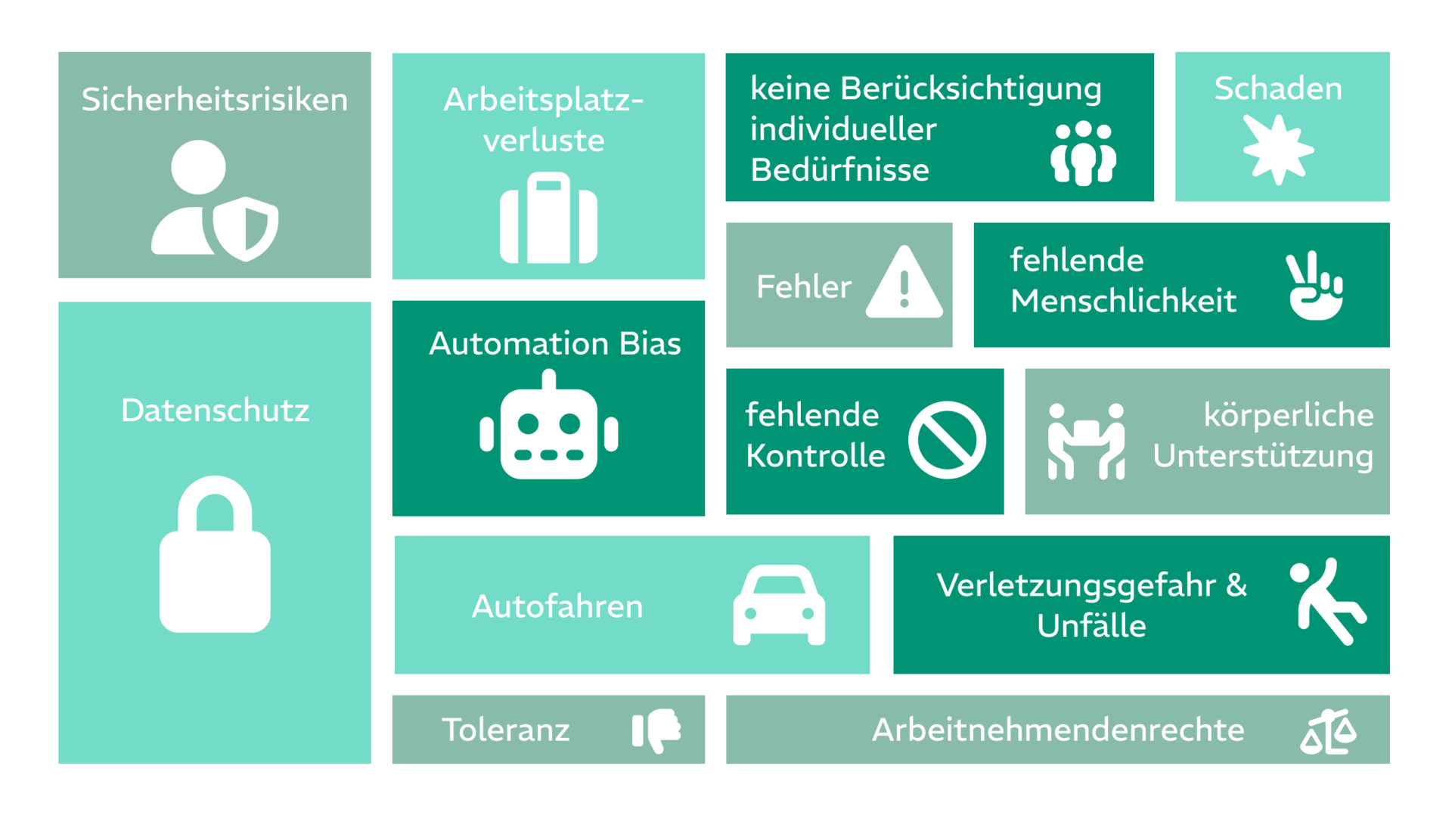

Betrachten wir die wahrgenommenen Chancen und Risiken von Robotern, lassen sich schnell Parallelen zur aktuellen KI-Debatte ziehen: Während sich Effizienz und Zeitersparnis, Entlastung bei monotonen oder gefährlichen Arbeiten sowie Sicherheit und Qualitätssicherung als positive Aspekte herauskristallisieren, zeigen sich Arbeitsplatzabbau, Datenschutz und Hacking, der Verlust von Menschlichkeit sowie große Abhängigkeit (»Automation Bias«) als Kehrseite von Robotern. Damit steht nicht ausschließlich die Angst vor einem möglichen Jobverlust, sondern auch der Verlust von Kontrolle über die Technik sowie ethische Dimensionen im Vordergrund.

Ganz konkret in Stuttgart können sich die Teilnehmenden Roboter u.a. in öffentlichen und infrastrukturellen Bereichen vorstellen – etwa im ÖPNV (Straßenbahn, U-Bahn, autonome Taxis oder beim Voranbringen des Bahnprojekts Stuttgart 21), in der Reinigung und Müllentsorgung sowie in Industrie und Fertigung. Doch auch im Einzelhandel, Kundenservice, Tourismus und bei Bürokratie und Verwaltung sowie im Haushalt seien Roboter für Stuttgarterinnen und Stuttgarter denkbar.

Warum Stuttgart über Roboter reden muss, statt sie nur zu bauen

Warum laufen in Stuttgart nicht schon hunderte Roboter umher und helfen uns bei alltäglichen Herausforderungen? Aus meiner Sicht ist das keine rein technische Hürde mehr. Vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen und mehr nach dem »Warum?« als nach dem »Wie?« fragen. Welche sind die echten gesellschaftlichen Ziele, die mit den Robotern erreicht werden sollen?

An dieser Stelle ist die Wissenschaftskommunikation gefragt: Wir müssen den Menschen mehr Kontext geben und erklären, dass Roboter eben nicht nur »Blechmenschen mit KI« sind. Dadurch machen wir Robotik verständlich, nehmen Ängste und entmystifizieren die Technologie. Im nächsten Schritt identifizieren wir gemeinsam mit den Menschen Anwendungsfälle, sodass nicht erst die Technologie entwickelt und sich dann die Frage gestellt wird, was wir damit anfangen können.

Auf dieser Basis können die künftigen Nutzenden direkt in die Entwicklung von Robotern einbezogen werden. Wie kann das ermöglicht werden? Mithilfe von niederschwelligen und alltagsnahen Formaten und Reallaboren (wie z. B. im Projekt »ZEN MRI« oder »Reallabor Robotische KI«), die die Menschen mitnehmen und zum Mitgestalten anregen. Durch Hands-On-Erfahrungen und interaktives Ausprobieren werden Roboter vor allem dann gesellschaftlich akzeptiert und Ängste abgebaut, wenn Menschen sie eigenständig testen, erforschen und unmittelbar erleben können. Wenn wir nach konkreten Tätigkeiten fragen, bei denen sich Menschen wirklich Unterstützung von Robotern wünschen, welche Funktionen sie besitzen sollten, und ihre Bedürfnisse erheben – nur dann können wir Roboter menschzentriert und bedarfsorientiert gestalten und ganz neue Anwendungsbereiche entdecken.

Roboterentwicklung sehe ich als transdisziplinäre Aufgabe. Es ist wichtig, verschiedene Perspektiven einzufangen und diese miteinander in Kontakt zu bringen: die der Forschung, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Gemeinsam sollten wir weiter darüber reflektieren, wie sich Leben und Arbeiten durch Roboter verändern werden, wie wir produktiv mit ihnen zusammenarbeiten können und wie wir verantwortungsvoll damit umgehen.

Dann werden wir in Zukunft vermutlich auch keine Angst mehr haben müssen, dass uns der Roboterhund einfach anfällt.

Leselinks:

- Forschungsprojekt KI-Studios zur Sensibilisierung für KI in der Arbeitswelt

- Forschungsprojekt ZEN-MRI zu Robotern im öffentlichen Raum

- Forschungsprojekt Reallabor Robotische KI zu Robotern im öffentlichen Leben

- Pressemitteilung des Fraunhofer IAO zum European Robotics Forum 2025

- Potenziale und Herausforderungen partizipativer Wissenschaftskommunikation. Forschungsüberblick und Empfehlungen für die Praxis (Julia Gantenberg, Justus Henke, Elisabeth Jurack)

Nadine Lahn

Wissenschaftskommunikatorin im Team User Experience. Sie untersucht, wie KI verständlich und anschaulich vermittelt werden kann und interessiert sich dafür, welchen Einfluss Technologien auf den Menschen hat – vom Verständnis über die Nutzung bis hin zum Wohlbefinden. In ihrer Freizeit ist sie am liebsten draußen: beim Joggen im Wald, auf dem Tennisplatz oder beim Pferd.